こくてっけん

※元ネタの映画があるんですけど、タイトルを思い出せません。

東洋医学では、さまざまな原因によって『血(けつ)』の流れが滞ると、

黒い塊のような状態になると考えられています。

目の下のクマ、皮膚のシミ、サメ肌、同じ所がズキズキ痛む、夜になると痛む、舌が紫色など・・・

『黒い血』のせいかも

Twitterはこちら

企画展

十分すぎる世界

激動の世の中にあって、「日々見聞きする情報から何を受け取るべきか(どう行動するか、何を持つべきか、結局何がどうなのか等)わからない」と思うことはないでしょうか?

しかし、よく考えてみれば、世の中に溢れている情報のほとんどは『有名人のスキャンダル』と同等ですので、

知らなくても全く困ることがありません。ほんとうに全く困りません

もし、そう思えないときは『日々の暮らし・人生・歴史』という事について、『原始的』(※言葉が適切ではないかもしれませんが)に捉えてみてください。

まず、人間は何かを成すために生まれてくるわけではありません、

『かけ離れた世界』と関わらなければいけない義務はありません、

『かけ離れた世界』の事まで知らなければいけない義務はありません、

他者との関係は、身内を介した繋がりだけでも十分です、

食べ物は世の中に溢れています(自分で作ることも簡単にできます)、

健康になる方法は世の中に溢れています(どの方法でも継続すれば十分健康になります)、

生きていく上でお金はあまり必要ありません(納得できないかもしれませんが)、

小さな集落の中だけで一生を終える人だって存在します、

仕事とは本来、生活の中にあります、

今、情報に振り回されていると感じる瞬間があるなら『いろいろな事をやりすぎです』、

とりあえず『それ』は置いておきましょう。

Twitterはこちら

気軽に足裏から

小型犬の『パテラ』(膝蓋骨脱臼 しつがいこつ だっきゅう)って多いんですね。

正確には『パテラ』とは膝蓋骨(ヒザのお皿)のことです、

太ももの骨の先端に『膝あて』のように着いていて、その上から『靭帯(じんたい)』という筋肉の一部の強い組織で覆われる状態になっています。(ヒザの皿と靭帯は一体になっていると思ってください)

太ももの骨の先端が溝のようになっていて、その溝に膝蓋骨がはまるのですが、

小型犬の場合、その溝がもともと浅い溝なので、膝蓋骨は容易に横へズレてしまうのです。

つまり『膝蓋骨脱臼』自体は、日常の自然な動きの中でも容易に起こり得ることなのですが、

逆に、容易に元に戻る場合が多いということですね。(犬がストレッチのように後ろ足を伸ばす動作をするときは、自分で膝蓋骨脱臼を直している可能性があります。)

ただし、膝蓋骨脱臼にはグレード1~4まであり、手術が必要な場合もありますね。

大切なことは、正しく認識して管理してあげることですが、

そもそも、なぜヒザの皿がしっかり収まるような骨の形になっていないのか、といえば、

それは小型犬だからなのでしょう。

意図的な交配によって小さな体で生まれてくるということは、骨を発達させる力が弱いとも考えられます(オオカミや野生のイヌ科の動物たちが容易に脱臼する体であるハズがありません)

東洋医学的にみれば、『生命力が旺盛な存在』ではないのかもしれません。

とは言え、小型犬の多くは遊ぶことが大好きですから、走ってからの急旋回とか、ジャンプなどの動作をよくしてしまいます。

生活環境や食事(体重管理)に注意する以外にも、日常的なマッサージなどの肉体のケアをしてあげてほしいと思います(思いがけない良い変化があるかもしれません)

ふと思ったんですけど、犬と猫を比べた時に、

犬は運動を強いられる割には体を撫で擦られる機会が少なく、猫はその逆ではないかと

実際は知りませんけど(猫は撫でられてばかりなので)

↑ クリックすると拡大

Twitterはこちら

春の力

↑ クリックすると拡大

本日は雨の予報だったので、昨日のうちにチラッとお花見をしてきました。

上の画像は、『桜城橋(さくらのしろばし)』から写したものですが、

この橋が開通したのは昨年の3月22日だったんですね(自分でブログにも書いていました→過去の記事)

夜桜見物は、たしか8時までだったと思いますけど、

正直にいって、むかしから夜桜見物は嫌いなのです。

昼間よりも見物人が『獰猛』な感じがしてましてね(お酒のせいだとしても)

中学生のとき、数人の酔っ払いが伊賀川に飛び込んで、シンクロナイズドスイミングの真似をし始めたのを見て、

子供心に嫌悪感を感じたのを覚えています。

だから今みたいに、適当に落ち着きがある感じは良いことだと思っています(個人的に)、

まあ、とにかく桜を見ると、というかこの時期になると、やっぱり元気が出てくることに気づくんですよね、

それは世の中の状況に左右されることのない自然の摂理の力そのものだと思うんです。

Twitterはこちら

曇りのない眼(まなこ)

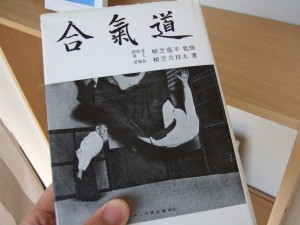

『合気道』復刻版(植芝盛平監修 植芝吉祥丸著)、けっこう有名な本です、ひさしぶりに(10年ぶりぐらい)読みました。

画像のご老人は、合気道の開祖である植芝盛平(うえしば もりへい)さんです。

数多くの超人的な逸話が語られるお方です。

また、一見すると神秘的とも思える技の演武や、宗教家としての側面ゆえに、批判の的となる人物でもあります。

私は、合気道そのものを習ったことはありませんが、植芝盛平氏のことは大好きです。

いわゆる『アンチ』の人が嫌うであろうエピソードはいろいろありますが、

その中でも特に、自分なりの考えをもっている事についてお話しします。

そもそも、この話の出典が定かではないのですが・・(上記の本ではありませんでした)

数人の人間(警察官か軍人)に25メートルほど離れた場所から、銃で自分(植芝氏)のことを狙わせ、一斉に狙撃させたというのです。

その結末ですが、

狙撃手いわく『気が付くと、(植芝氏が)自分たちの後ろに立っていた』ということです。

このエピソードについて、おそらく最も多い解釈としては『複数の弾丸をよけ、25メートルを一瞬で移動した』ということでしょうけど、

しかし、そのようなことは、どこにも書いてないのです、『気が付くと、自分たちの後ろに立っていた』という証言のみだと思われます。そして、この証言がカギを握っていると思うんです。

人間て、何かを見ているつもりでも『見れていない』ことが多々あると思います。

たとえば、すぐ目の前で遊んでいた子供を『気が付いたら』見失って、迷子になっていたり、

数人で話をしていても、その中の誰かが『いつのまにか』トイレに行っていたことに気づかなかったり、

テレビを見ていながら、内容を覚えていなかったり・・・

うまく言えないんですけど、『見る』とい行為は、実際はすごくあやふやな事なんだと思います。

たとえ複数の人間が一つの標的を凝視している状態でも、一人一人の人間は『見ているつもり』に過ぎず、

衆人環視のなかで、その中心にいる人間を見失うことだって起こり得るんですよね、

『あれ!?あの人どこいった?・・・だれか見てなかったの?』みたいな感じです。

そして、そのような『人間の心理と行動のスキ』を絶妙なタイミングで突くことなら十分に可能な話だと思います。(ステージで行われるトリックにも通じる話です)

だから植芝盛平氏は、発射された弾丸を避けたわけでもなく、25メートルを『一瞬で』移動したわけでもなく、

ただ『そこにいた全ての人間のスキをついて行動した』というのが真実なのではないでしょうか。

更に言うと、そういう行動を自然に行えるのが、この方の『能力』なのではないかと思います。(もちろん人並み以上の身体能力だってあるでしょうけど)

※以前、空手の試合を観戦していたとき、ある選手が(おそらく)攻撃を仕掛けようとした瞬間、外で爆発音のような音がして、その直後、その選手がつんのめって転んだところを見たことがありますが、

見方を変えれば、その『音』を出した張本人は(誰かは知りませんが)、『離れた場所から、手を触れずに、空手家を転倒させた』ということです。

Twitterはこちら

あってはならぬ事

・人の体に圧力をかける施術 → 骨折

・鍼(はり) → 内出血

・お灸 → 火傷

それ以外にも有ると思いますが、

そのような『事故』が起こる背景について、一つの考えを述べます。(私個人の考えなので、他者と議論はしませんし、考えを変えることはありません。)

まず、施術者が『事故』を『万に一つの施術のリスク』として考えるなら、それは間違いです。

どんな理由があっても、施術者に『危うい橋をわたる資格』はありません。(患者さんにリスクを負わせる権利もありません)

『リスクがあるなら行うべきではない』ということです。

自分の『技術』・『知識』・『社会的(法的)立場』などが考慮された上で尚、考え得るリスクがあり、その『前提』で施術をするとしたら、

それは施術者の『おごり』だと思っています。

施術者が『技術』・『知識』を向上させていくことは当然のことですが、

ただし一方で、いかに高い『技術』・『知識』を持とうとも、医師ではない者の『領分』というものがあるはずです。

施術家として『万能』であろうとすることを否定はしませんが、主張してよいことだとは思いません。

『できること』・『できないこと』を明確にすることこそ責任ある態度だと思います。

医師が『病気』と判断しないことに対応するのが施術家の『領分』であり、

『できること』だけでも十分に人の役にたてるのです。

Twitterはこちら

報告

昨年12月ごろに上の四コマ漫画で描いた子は、

3か月を経て、昨日ウチの物置小屋で捕獲しました。

動物病院で不妊手術をしていただき、捕獲した場所で開放しました。

よく考えて、最も現実的な処置をしたつもりです。

今後、もし距離を縮められれば、ウチに迎え入れることもあるかもしれません。

下の書類を、動物総合センター(Animo)に提出して、捕獲カゴを返却します。

Twitterはこちら

年老いた達人の力

『年をとっても衰えない力』とは何か、

その問いに対しての一つの答えである『勁(けい)』という力について説明します。

『勁』とは、電気が流れるときに生まれる磁力のような力だと思ってください。

つまり、体に『気』が流れると『勁』が発せられるということです。

『気を感じる』という表現も、厳密に言えば『気』そのものを感じるのではなく、『勁』を感じているということです。

この『勁』の用い方によって『勁力』という『力』として使うことが出来るようになります。

表現や解釈に違いはあれど、『勁力』は多くの武術に用いられているはずです。

太極拳の『推手(すいしゅ)』という組手を、高齢者でも若者と対等に行うことができるのは、『勁力』で体を動かしているからです。

また『勁力を相手の肉体に作用させる』ということは、

たとえば、指圧などの『手技療法』においても同じことで、

その『圧』というものは、勁力による圧であることが望ましいと思っています。

小手先の力ではなく、単に体重をのせることとも違います(※『重力を伝える』ことと『体重をのせる』ことは異なります)

『勁力』を用いれば、けっして強い力ではなくても奥深い刺激が伝わります。

それは相手の体を傷めることなく、また、施術者自身の体を守ることにもつながります。

そして最初の問いに対して言うならば、『勁』は『気』の鍛錬をすることで養われるのですから、

少なくても筋肉の衰えには影響されないといえます。