ブログ一覧

太極拳を学んでごらん

ある人が言いました、(※その時の言葉をそのまま表記します)

『柔整(柔道整復師)の学校と、鍼灸の学校と、カイロ(カイロプラクティック)の学校だったら、どれに行ったほうがいいですかね? それか柔整と鍼灸と同時か』

このようなことを言う人に久しぶりに会いました。

わたしは、『もちろん全部ですよ』と答えました。

これは本心ではありません。

今は、こう答えたことを少しだけ反省しています。

なぜなら、その瞬間は、その質問に対しての苛立ちがあったからです。

人それぞれ色々なモノの考え方があり、何歳の人でも人生経験があり、

その時、その人にとっては純粋な真剣な質問だったかもしれないのに、

私は、質問者に対する嫌悪感によって、『悪意』をもったテキトーな返事をしてしまいました。

その人の返事は『いや~、全部はちょっと・・・』でした。

学校(専門学校)に行くということは、

卒業後の進路(業種?)が定まっているということです。(基本的にはそうです)

また、卒業に伴って何らかの『資格』を取得することが多いです。

“どの学校に行ったほうがいいですか” という問いには、

どの業種を選んだほうがいいですか、または、どの資格を取得したほうがいいですか、という意味が含まれているはずです。少なくても、そういう意味がなくてはいけません、学校は必ず卒業する所なのですから。

そういう意味の質問だったと仮定して、

次に、『いい(良い)』とは?

“就いた方がいい仕事” とは?、“取ったほうがいい資格” とは?

そんなものありません。

というか、本人以外に分かるわけがありません。

本人が求めるもの、やりたい事、そこに通じる仕事が『いい仕事』であり、そのために必要な資格が『いい資格』です。

わたしの場合は、鍼灸学校を卒業して、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師になりました。(鍼灸師の資格のみ取得可能な学校もあります)

もしかすると私は、自分がいかに『いい仕事』に就いたか、それを熱心に語ってあげるべきだったのかもしれません。そして自分が卒業した学校を薦めてあげればよかったのかもしれません。

あとから振り返って考えれば、そういうことになりますが、

それも私個人の解釈に過ぎません。

なので、もし同じような質問をされたときは、つぎのように答えることにします。

【どんな業種のどんな仕事でも、あなた次第で『いい仕事』になり得ると思いますよ】

これによって、『どれか一つの正解を選ぶ思考』から『どれを選んでも正解』に変わるのですから、

それは良いことなのではないでしょうか。

言われた方は、きっとモヤモヤするでしょうが、

モヤモヤしてるようでは、まだ生涯の仕事を選ぶ段階ではないのでしょう。

ということは、結果的に何にでも飛び込んでみればいい、ということになりますね。

あ~、めんどうくせえ

言っておきます

鍼灸学校に通っていたころ、病院で実習を行う機会がありました。

その実習とは、病院の患者さんにマッサージを施すことでした。

短い時間でしたが、実際に接した患者さんからは様々な反応をいただき、

また、質問をいただく事もありました。

患者さんからの質問に答えるとき大切なことは、

まだ学生であった当時も、国家資格を持ちプロとなった現在も同じで、

①自分の立場を明確にすること

②答えの根拠を明確にすること

以上の2つです。

現在の私であれば、

①あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師であり、東洋医学を支持する者である。

②(例えば施術の根拠を問われた場合)症状に対して効果があるとされる経絡・経穴(ツボ)を、按摩・指圧の手技を用いて刺激する(その資格を有している)

となります。

学生の時はというと、

①鍼灸学校の生徒であり、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の国家資格を取るために勉強中である。

②(例えば症状の原因を問われた場合)前提として、症状を診断できる立場ではないが、現時点で修得している知識を根拠として、可能性として答える

という感じでしょうか

人が自分の立場を明確にするということは、他者に対する責任を明確にするということです。(あくまでも仕事上の話です)

自分が、ある立場に居ることにより、特定の業務を行うことが出来るならば、そこに対価を支払って仕事を依頼する人に対しての責任があるということです。

それは同時に、自分の立場に対する他者からの反応を受け入れる覚悟を持つことでもあります。

自分の能力的に、信条的に、法的に、他者の役に立てない事など山ほどあります。

誰だって、自分の出来ない事を提示することは気分の良いことではないと思います。

しかし、出来ない事を提示しないのは無責任です。

また、法律で定められた業務を逸した仕事を請け負うのは無責任です。というか犯罪でしょう

私は以前から、『医療』ではない特定の国家資格による施術を生業とする者が、知識・技術の面で万能であろうとすることは良いことだと思っています。

しかし、それは主張してよいことではないのです。

なぜなら、それは結果的に患者さんの不利益になることがあるからです。

未だにこの考えは変わりません。これも私の立場の表明です

それと、どんなことがあっても戦争には反対です。

今年もよろしく

新年のご挨拶が遅くなりました、本年もよろしくお願いいたします。

ところで、インフルエンザが流行していますね。

そこで、ぜひお薦めしたい事があります。

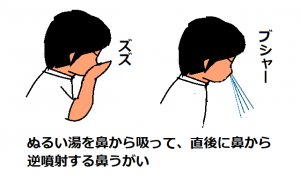

それは『鼻うがい』なのですが、やり方に特徴がありまして、

以下に説明します。

図のように、『鼻から吸って鼻から出す』方法です。

冷水でも、ぬるま湯でも結構です。回数は3~5回

ポイント① 鼻の奥のほう(それ以上吸うと水が口のほうに入るぐらいの所)まで吸い込む

※つぎが重要

ポイント②奥まで吸い込んだ瞬間に、できるだけ勢いよく鼻から吐き出す(一滴も残さず吐ききる)

たいして難しくありませんし、繰り返し行ってると上手くなっていきます。

そして、上手くなると効果が上がると思います。

わたしは、もともと体の丈夫さには自信があり、『鼻うがい』も上記の方法とは違う方法(鼻で吸って口から吐く方法)で習慣的に行っていたことがあります。もちろんフツーの口でガラガラやるうがいも

それでも、一年の内で最も寒く空気が乾燥する時期には、鼻の奥の方と喉が腫れぼったい感じがしていました。

それが、鼻うがいの方法を変えてから4年以上経ちますが、そのような症状が一切出なくなりました。

なぜ、上記の『鼻うがい』が良いのか?

効果を証明できるのか?

風邪とインフルエンザは違う?

鼻がつまってたら出来ない?

などの疑問はありますが、

ハッキリ言って、何一つ明確に答えられません。

私自身の体験に基づく感想だけでお薦めするものですが、

このようなこと、何のリスクも無く、時間もお金も掛けずに(水道代はかかりますね💦)できることです。

しばらく試してみても良いのでは?

ほんとに、たかが『鼻うがい』ぐらいのこと、

本気でお薦めします。

力があって、技がある

武術の世界で、よく以下のようなパフォーマンスが行われることがあります。

実演者が “被験者” に対して、先ず、肩をいからせて(力まかせのフリをして)無理やり技をかけようとします。

しかし、それでは技はかかりません。

次に、あからさまに力を抜いて技をかけると、あっさりと技がかかります。

そして、異口同音に『脱力』することの重要性が説かれます。

このとき、『脱力するから(したほうが)技がかかる』という説明をされた場合は、注意が必要です。

その説明が嘘とは言いませんが、説明不足だからです。

同様に、『力を使わない』という表現も大きな誤解を生む可能性があります。

技をかける人間が “脱力” する理由は、

力を抜くほど、より大きな力を発揮できる構造を体に構築しているからなのです。

(その構造については、多くの人によって様々な理論が、その人の主観による『極意』として語られています。)

多くの場合、その構造は『型(形)カタ』によって構築されます。

型とはそういうモノであるという認識が無ければ、恐らくは『型』を修練することに魅力を感じることは無いでしょう。

また、そのような構造が構築されるかどうか、という点で『型』の善し悪しを判別することができます。

『力を抜くほど、より大きな力を発揮できる構造』を持たない人がいくら脱力しても、

それはタダの脱力でしかなく、そこには何も起こりません。

先にも述べましたが、

『脱力・力を抜く・力を使わない』といった力を否定する方向での表現は(単に表現の問題だとしても)、大きな誤解を生む可能性があるのです。

モノゴトの得手・不得手も、このことに関係があります。

ある動作が得意であるということは、その動作を行う上で大きな力を発揮できる構造を持っているということです。

つまり、ある動作を『行いやすい』ということは、『力を出しやすい』ということであり、

そして、力を出しやすいということは、

より小さな挙動で大きな力を出せるということです。

『サラリとやってのける』状態です。

武術の話に戻しますが、

もしも、『技をかけるときに力は必要ない』と言うのであれば、

そして、それが言葉通りの意味だとしたら、

極端な事を言えば、相手に手を触れずに技をかけることもできるハズです。

だって、そこには力が存在しないんだから。

しかし、そのようなものは存在しません。(あえてハッキリ言います)

ちょっと屁理屈のようなことを言いましたが、

でもホントのことです

奥義の話

『太極拳は、どうやって使うのですか?』

このような質問に対して、まず答えられることは、

『日常の様々な場面において常に使われています、今この瞬間もです。』

ということです。

どういうことかというと、

(ほんとうに、その言葉通りなのですが)

まず『太極拳』は、その発祥については諸説あり、いくつかの流派がありますが、

いずれにしろ『武術』でありますから、

『どうやって使う?(使い方)』と問われれば、

それは『武術の使い方』という意味での答えになります。

そして『武術』とは、古今東西に存在し、

その使用目的と、使用する上で想定される状況は『無限』に存在します。

あらゆる状況に対して、その全てに(何かしらの)対応をするのが『武術』であり、

空手道や、柔道も同じです。

ここで大切な事は、

【あらゆる状況に対応するために、たくさんの技を身につける】ということではなく、

【状況に応じて無限に拡張し得る『基盤』のようなモノを身につける】ということです。

これは、いわゆる『形(型)カタ』と呼ばれるモノを反復練習することによって身につけることができます。

その『基盤』とは、

まず何と言っても【腹の座った感覚】、それによる【適度なリラックス感 (≠完全脱力)】、それによって有効となる【身体の重さ(≠体重)】、・・・【視覚以外で周囲の空間を捉える肌感覚】などです。

形を練習する目的を間違えると、これらの重要な感覚を身につけることが困難になってしまいます。

ある武術の『形』は、『技』としての体裁をしていますが、それは一つの目安に過ぎず、

それよりも遥かに重要な『身体的な変化』と、そこから生まれる『感覚』に着目していかなければ、

いつまでたっても『形』は空虚なモノであり続け、

結果として、

『形を練習しても意味が無い』、『武術は使えない』、『太極拳は使えない』

という間違った考えに至ってしまいます。

これは非常に勿体ないことです。

太極拳に『単鞭(たんべん)』という象徴的な形があります。

左の掌を前方にかかげ、右手は鈎手(こうしゅ)という独特の形にして右の側方にかかげます。

これについて、次のような解説を聞いたことがあります、

『右手(鈎手)は右のコメカミの高さに置きます。これは、相手が右から頭部を蹴ってきた時に防ぐためです』

はっきり言いますが、そんなワケありません。