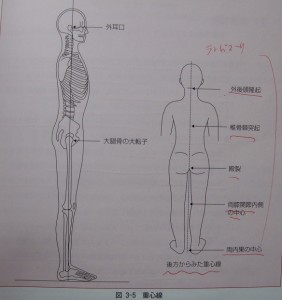

日常生活で意識しなくても、重力(地球の引力?)は存在しています。

その力を体が受けるときの「中心」にあるのが「重心」で、その「重心」は、地球の中心軸までつづいています、これが「重心線」です。(「重心線」には一応、定義があると、過去の記事でお話ししました。)

ところで、さまざまなスポーツ・武術・舞踊・伝統芸・・・私どものような施術者も「体軸」というものを意識いたします。

この「体軸」というものは、動きの要ですが、機械に例えると、パワーを伝えるシャフトです。

でも「意識」ですから、その『形』は自由自在です。胴体よりも太かったり、糸のように細かったり、柔らかかったり硬かったり、左右に一本ずつあったり、上半身に有って下半身に無かったり、その逆だったり・・・(個人的には、色と質感はとても重要だと思っています。私の体軸は現在のところ金色の糸です)

そして「体軸」は常に体のなかを通ります、「体軸」ですから。(横になれば横向きです)

さきほど、体軸は「動きの要」パワーを伝えるシャフトであるといいました、では、パワーの源「発力の要」は何でしょう

それこそが「重心(線)」です。しかし、ここから先は、学問的な用語である「重心線」とは区別して、「極意」の話として、『垂軸』という言葉におきかえます。

「体軸」は常に体の中を通りますが、「垂軸」は常に地面(地球の中心から)に垂直です。そして「垂軸」にかかってくる「重さ(重力?単なる体重ではありません)」がパワーの源です。※超重要(筋肉の力をパワーとせず、パワーの伝達を補助するものとするのです)スタビライザーのような

ちなみに、人が「重心線」を意識しようとするとき、「体軸」と「垂軸」は一致している場合が多いのです。(いわゆる良い姿勢)

しかし、さまざまな分野で、要求される能力を発揮するためには、「体軸」と「垂軸」を分離させ、そして高度に相関させなければなりません。

(ちょっと長くなりました、もう少し「体軸」と「垂軸」について、またいつかお話しします、ありがとうございました。)

※次の記事